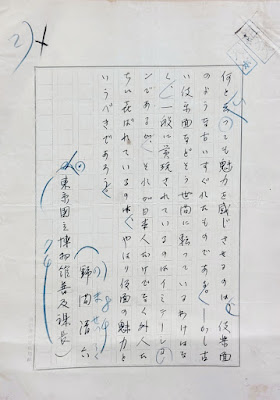

画家黒田頼綱による「海」です。

板に油彩。

裏側には「文展無審査 光風会会員 〇〇美術〇〇 陸軍美術協会会員 海洋絵画協会会員」と書かれています。

このことから、戦前の作品と思われます。

黒田頼綱は、1940(昭和15)年に近衛文麿内閣によって、対中政策のために設置された興亜院の委託で北京に、1943(昭和18)年には海軍報道班員としてフィリピン・ジャワなどに従軍しています。

板に描かれていることからも、このころに現地で描かれた作品なのではないでしょうか?

手元に1941(昭和16)年に開催された「第五回 大日本海洋美術展」のカタログがあるのですが、こちらにも海洋絵画協会会員であった黒田頼綱の作品が掲載されています。

この作品「ボートデッキ」も、船内を取材して描かれたのでしょうね。

この年の瀬に、この作品を紹介するわけ……

それは、ただ単純時に当時「海」を描いた「ゴジラ-1.0」について語りたいからでしかありません!

観に行きましたよ!

このゴジラが現れる海、実写部分とCGの組み合わせなんですよね。

真昼間のゴジラを至近距離で見られるだけでもすごいのに、それが海中ですよ。

黒田頼綱も見ただろう、そして描いた当時の日本の海を、こうして現代になって新たなメディアで描かれているわけですね。

ゴジラと言えば、私にとって東京というより海なんですよね。

60年代以降のゴジラがベースとなって人格形成されてからなのかもしれません。

南海に現れるゴジラ、海から来て海に戻るゴジラ、それがゴジラのイメージなんですよね。

そういう意味でも、「ゴジラ-1.0」は素晴らしいゴジラ映画でした。

演技が臭いとか言われてますが、こうして戦時の物を収集している私から言わせれば、この時代の「熱さ」を感じられる演出だったと思うんですよ。

それは浮かれていたとも言えるのかもしれませんが……

「ゴジラ-1.0」では、戦争に生き残った人々が、もう一度彼ら自身の「終戦」に向き合います。それは、戦後処理のやり直したい、あいまいであった日本の私たちに区切りを付けたいという、新しい戦時下となった令和の欲望なのではないでしょうか?

私自身、ここにこうして戦前戦中のメダルの記事を、誰から頼まれているわけでもなく書いているのですけど、これってどこかで「戦後処理のやり直し」って気持ちがあると思うのですよね。そういう意味で「ゴジラ-1.0」にリンクしてしまう部分があったんじゃないかと思います。

この映画は、かつてビートルズが、ブルースリーが、スターウォーズがそうであったように、文化としてのエポックメイキングになり得る作品だと、私は劇場を出るときに思いました。皆さんはいかがでしたでしょうか?