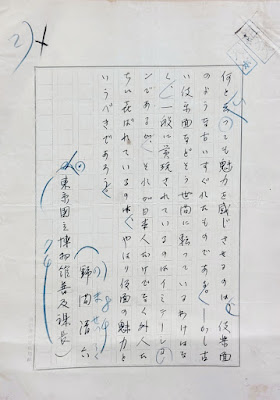

彼のレリーフ作品です。

この作品の素材は石膏。額と作家名が左から記されていることから、戦後の作だと思われます。

ただし、この作品に似た立体を安永良徳は作っています。

それは、1937(昭和12)年に行われた第拾回構造社展覧会において「ダナエ」と題された立体です。

「ダナエ」はギリシャ神話に出てくる女性で、ゼウスとの間に英雄ペルセウスを生みます。

彼女の父アルゴス王アクリシオスに恐れられ、母子ともに箱に閉じ込められて海に流されますが、無事に漂着します。

戦前の構造社で好まれた母子像として、この題材を選び、作品としたのだと考えられます。

その造形は、母子の姿を抽象化し、キャラクターの様になっています。

くの字にまがった体に、あり得ない方に伸びていた腕、「構造社」の名前の通り新しい構造を表現することこそを主題とした作品なのでしょう。

それは、当時の最先端表現でありました。

そのような「ダナエ」を戦後にレリーフ化したのでしょうか?

気になるのは、戦前の「ダナエ」と比べると、このレリーフは鏡像のように反転されている事ですね。

どうしてなのでしょう?

反転した作品を参考にレリーフ化したのでしょうか?

謎です。